Si los católicos supiéramos más del judaísmo, de la cultura y de las fiestas y otros rituales, entenderíamos mucho más al Jesús de los evangelios—quien nació y murió judío. La fiesta de Pentecostés que acabamos de celebrar hace unos días es un buen ejemplo. Pentecostés era ya una de las fiestas más importantes del calendario judío, la fiesta del Shavuot—que el griego del Nuevo Testamento tradujo como Pentecostés—literalmente, cincuenta días después.

El festival de Shavuot es una de las tres fiestas principales del judaísmo en las que se hacía una peregrinación al Templo en Jerusalén junto con el Pésaj, la Pascua y el Sucot, la fiesta de las cabañas. Así entendemos a todas estas gentes de otras partes de Israel y de los judíos en la diáspora “entendiendo” a los discípulos que acaban de recibir el Espíritu: “Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses y árabes” (Hechos 2: 9-11.)

El Shavuot era una fiesta de la primera cosecha, el Bikkurim, pero sobre todo celebra el momento en el que Dios entrega la Ley a Moisés, y, por ende, al pueblo que peregrinaba en el desierto. Para los judíos se celebra la entrega de la Ley, mientras que nosotros los cristianos—Pueblo de Dios también peregrino—celebramos la entrega del Espíritu. Será fructífero vivir esta realidad (ley-espíritu) no como una contradicción o una mejora, sino como una tensión creativa.

Otra forma en la que la comprensión del Shavuot judío puede iluminar el Pentecostés cristiano es que Shavuot no solo recuerda el evento histórico, sino que invita a renovar el compromiso con la Torá, y con una vida guiada por la sabiduría divina. Los cristianos también celebramos el evento histórico, pero Pentecostés contiene también una oración: que el Espíritu Santo de Jesús, el Espíritu de Dios, siga siendo derramado sobre nosotros y nuestras comunidades. Deberíamos ser individuos y comunidades en un estado permanente de Pentecostés.

En Shavuot se ofrecían en el Templo los primeros frutos, es decir, las primicias de la cosecha. San Pablo retoma esta imagen al hablar de las “primicias del Espíritu”: “Y no solo ella [la creación], sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo” (Romanos 8,23). Así como en Shavuot se presentaban los primeros frutos de la tierra, en Pentecostés recibimos las primicias del Espíritu, anticipo de la plenitud futura y promesa de la venida del Reino de Dios.

El Espíritu Santo, derramado en Pentecostés, no es solo un don del pasado sino una presencia activa que transforma la vida cristiana en un campo fértil. Así como los bikkurim eran una señal de esperanza y gratitud —un gesto concreto de que la cosecha venía en camino—, las primicias del Espíritu nos colocan en una tensión hermosa: ya hemos recibido, aún esperamos.

Esta experiencia se traduce en frutos concretos: el amor que perdona, la paz en medio del caos, la fidelidad que desafía al tiempo. La esperanza contra toda evidencia. Cada uno de estos frutos, invisibles y reales, es parte de esa cosecha inicial que prefigura la plenitud del Reino. No es casual que san Pablo también hable del "fruto del Espíritu" (Gálatas 5: 22): lo que comenzó como una imagen agrícola se convierte en experiencia espiritual encarnada.

Pentecostés no es solo el recuerdo de un don recibido, sino el impulso de una misión confiada. Así como los primeros frutos eran llevados con gozo al Templo como signo de gratitud y esperanza, ahora la Iglesia —animada por las primicias del Espíritu— se convierte en ofrenda viva para el mundo. Cada discípulo, lleno del Espíritu, es enviado como sembrador de vida nueva: donde hay división, lleva comunión; donde hay oscuridad, enciende esperanza; donde hay muerte, proclama Resurrección.

La vida cristiana es, entonces, camino de misión: la proclamación de llegada de un Reino que no solo viene, sino que ya está fermentando entre nosotros. Somos una iglesia en éxodo, en salida, llamada a fermentar la historia con la levadura del Reino, sin esperar pasivamente la plenitud futura, más bien la anticipamos, la anunciamos y la encarnamos.

Que la metáfora de la venida del Espíritu Santo sea un ruido y viento por toda la casa y luego unas lenguas de fuego descendiendo sobre cada uno de los reunidos resuelve una peligrosa dicotomía, a saber, si el Espíritu Santo es una realidad comunitaria y global o si acaso es una experiencia personal y en cierto modo intransferible.

Qué duda cabe que la experiencia del Espíritu Santo es un llamado a la motivación interior, a la búsqueda incansable de entusiasmo y a estar siempre con una mentalidad en salida, a encontrarnos con aquellos que son distintos, que hablan diferentes “lenguas” que la nuestra. En este sentido hay que remarcar que las lenguas de fuego se posaron en cada uno de los presentes en la sala. El Espíritu Santo tiene que tocarnos el corazón.

Pero declararse de forma individual como poseedor del Espíritu, en contraposición a todos aquellos que no lo tienen, no deja de ser un reclamo peligroso que lleva fácilmente a la intolerancia y la arrogancia. El requisito indispensable para la llegada del Espíritu es estar reunidos. Es en toda la casa que el Espíritu aparece, y solo luego desciende a cada uno de los discípulos.

El Espíritu Santo es una experiencia colectiva de toda la iglesia, e incluso fuera de ella. Pentecostés es una fiesta comunal. Un compromiso personal, sí, pero que nos lleva a ser una Iglesia abierta. Abierta a los que no son como nosotros. El Espíritu transforma la iglesia para que se haga entender, y no pretende que los demás hagan el esfuerzo para adaptarse a su lenguaje, sino que es ella la que habla en las lenguas del mundo.

El Espíritu Santo irrumpe en la Ilesia, y la llena toda, y nos inspira a cada uno de nosotros para hacernos cercanos a los demás, para hacernos prójimos y así podamos ser testimonios del amor de Jesús.

Este pasado domingo hemos celebrado la gran fiesta de Pentecostés. En el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos narra la bajada del Espíritu Santo sobre la comunidad reunida (Hch 2,1-11) queda claro, por supuesto, que el espíritu viene a transformar la realidad, y que, si antes de que se derrame sobre los discípulos estos son un grupo atemorizado y encerrado, después de recibirlo son una comunidad valiente que se proyecta hacia fuera de sí misma.

Si, más allá de esta constatación fundamental, nos fijamos en lo que produce su predicación, vemos que el fruto de que el Espíritu se haya derramado sobre la comunidad es que el evangelio («las maravillas de Dios») son proclamadas de un modo que todo el mundo puede entenderlas.

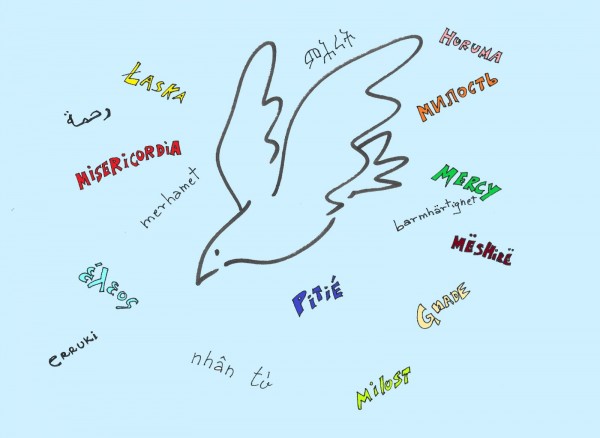

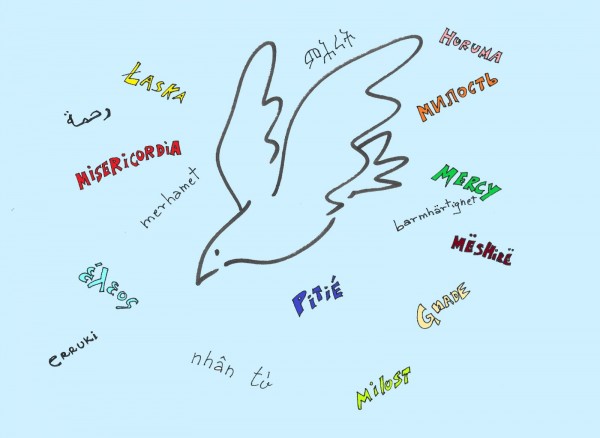

La tarea de la iglesia, desde el día de Pentecostés en adelante, es la de traducir el mensaje cristiano de modo que gente de toda época y cultura lo entienda: de la misma manera que el pasaje de Hechos nos deja muy claro que personas de orígenes muy diversos («partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia»…) oyeron la predicación «cada uno en su propia lengua», también hoy nuestro esfuerzo tiene que ser el esfuerzo de hacer comprensible el evangelio cristiano para todos.

No estaremos llevando a cabo nuestra misión si hablamos un idioma opaco y alejado del lenguaje de la calle, por muy erudito que sea y por muy bien elaborados que estén —según nosotros— nuestros argumentos. En este caso, habremos perdido de vista que la misión era, y siempre será, traducir: traducir el sentido de la vida y las palabras de Jesús para cada nueva generación, para cada nueva cultura, para cada persona.

Hoy, en medio de una sociedad que cambia con rapidez, donde categorías culturales que usábamos anteayer ya no se entienden, tal vez sea más urgente que nunca saber traducir nuestro mensaje; desde la certeza de que el idioma, los términos y las imágenes que a nosotros nos sirvieron para acercarnos a Jesús tal vez ya no funcionen para quienes hoy se preguntan por él.

Pidámosle al Espíritu Santo, este Gran Traductor, que nos inspire modos nuevos, absolutamente necesarios, de expresar nuestras convicciones más profundas.

En el relato de Pentecostés que nos ofrece Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 1-11) llama la atención la absoluta liberalidad con que el Espíritu Santo se desparrama sobre los discípulos. Sobre todos los discípulos. El Espíritu es, en efecto, abundante y espléndido. El texto afirma que las lenguas de fuego «se repartían posándose encima de cada uno» (es decir, sin evitar ni esquivar a nadie), y acto seguido insiste: «Todos se llenaron del Espíritu Santo».

El Espíritu no es tacaño, no es selectivo, no es elitista. El Espíritu desconoce las jerarquías, enseñándonos, de paso, que estas siempre son una construcción humana.

Imaginemos, por un momento, un texto alternativo:

«El día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que empezaron a revolotear por encima de los discípulos buscando a los más capaces, a los que llevaban la batuta del grupo, a los más listos, a los mejores, y se posaron sobre ellos. Los tres o cuatro agraciados se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, mientras los demás les felicitaban, un poco contrariados y secretamente envidiosos, porque a ellos no les había tocado lengua de fuego».

Este texto ficticio, que Lucas no escribió, nos hablaría de un Espíritu que reconfirmaría las jerarquías humanas, que solo se donaría, con mucha cautela, a unos pocos; tal vez a los que habrían dado muestras de que sabrían aprovechar el don recibido.

Pero no, no es este el texto que nos dejó Lucas. En el suyo, el auténtico, las lenguas se posan sobre todos y cada uno de los presentes y el Espíritu los inspira a todos sin excepción. Podemos suponer que habría en aquella sala discípulos valientes y discípulos temerosos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, discípulos avispados y otros menos brillantes, habladores y taciturnos, audaces y dubitativos, vigorosos y cansados… como en cualquier grupo humano. Y a todos se acercó el Espíritu, y todos se llenaron de él.

Nuestras categorías humanas (aquellas con las que nos miramos unos a otros, valorando los aciertos de algunos y subrayando los errores de los demás, aplaudiendo éxitos y señalando fracasos, buscando aptitudes y marginando a quienes sospechamos plagados de defectos) nunca deberían opacar el hecho de que, en Pentecostés, el Espíritu no se dejó engañar por ningún elitismo de este tipo, ni por jerarquización alguna, y se dio, con confianza y libertad, a todos los que estaban reunidos.

Es asombroso, en verdad, que una Iglesia que nació de esta manera terminase tan preocupada, en su historia posterior, por consolidar un modelo fuertemente jerárquico, imitando así a la inmensa mayoría de las instituciones humanas. Es este un hecho que habla más de nuestras resistencias al soplo del Espíritu que de nuestra dócil adhesión a su impulso. Parecería que, a veces, la Iglesia se ha esforzado más por reflejar algo parecido al texto ficticio que hemos imaginado que por vivir la realidad del texto auténtico.

La comunidad querida por el Espíritu, en definitiva, no es aquella en la que unos pocos se otorgan el derecho de hablar en nombre de Dios, y en la que a los demás les toca callar, escuchar y asentir. La Iglesia que nace en Pentecostés es la que celebra que el Espíritu de Dios se ha posado encima de cada uno de sus miembros, sin discriminar a nadie, inspirándolos a todos. Es la comunidad en la que «todos empezaron a hablar, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería». Es la Iglesia que celebra con alegría la audaz generosidad de Dios.

Como es bien sabido, la palabra “pentecostés” viene del griego y significa día quincuagésimo. El número 50 es, para los judíos, un símbolo de plenitud: una semana de semanas (siete por siete, más uno). Esta fiesta, que en sus orígenes tenía carácter agrícola, se celebra cincuenta días después de la Pascua judía, ya que se considera que unos cincuenta días después del éxodo fuera de Egipto el pueblo de Israel selló la alianza con Yahvé en el monte Sinaí bajo la guía de Moisés.

Los cristianos celebramos hoy, siete semanas después de la Pascua de Resurrección de Jesús, la efusión del Espíritu a la comunidad apostólica, no como fiesta independiente, sino como culminación de la Pascua: “¡Recibid el Espíritu Santo!”

En medio del bullicio de gentes de distintas lenguas que llegaban a Jerusalén para celebrar el pentecostés judío, el Espíritu Santo dio la fuerza a los apóstoles para transmitir el mensaje de amor de Jesús a todos. Tras la partida del Señor podrían haber triunfado la confusión y la dispersión, pero se impusieron el acierto y la unión, para que el testimonio del Resucitado llegara hasta los confines de la tierra.

Ante una sociedad tan polarizada y fragmentada como es, en muchas aspectos, la nuestra, necesitamos vivir celebrando Pentecostés. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, y podemos decir:

Ven Espíritu Santo, enséñanos a dialogar como hermanos.

Ven Espíritu Santo, y ayúdanos a entender el lenguaje del adversario.

Ven Espíritu Santo y enséñanos a descubrir que todos somos hermanos.

Ven Espíritu Santo y libéranos de la amenaza de convertir nuestros países en una nueva Babel, incapaces de construir un futuro de fraternidad.

Ven Espíritu Santo y libéranos de la intolerancia, de la intransigencia, que nos aleja cada vez más de toda colaboración eficaz.

Ojalá repitamos entre nosotros aquellas palabras de Pablo a las primeras comunidades cristianas: «¡No apaguéis el Espíritu!» (1Tes 5,19). No apaguemos nuestra fe en el Padre de todos, no apaguemos nuestra esperanza en una sociedad más fraterna.

Juan Manuel Camacho

A menudo vemos en los telediarios y noticieros las consecuencias negativas del creciente abismo entre personas de diferentes lenguas y creencias religiosas. Muchos se apegan a su religión precisamente para marcar la diferencia con otros y resaltar, en definitiva, lo que nos divide y nos disgrega más que lo que nos une para trabajar por el bien común. Ante esta realidad, algunos teólogos han expresado que la paz mundial sólo vendrá cuando las diferentes religiones de la tierra sean más tolerantes y dialogantes entre ellas mismas (es el caso, por ejemplo, de Hans Küng y su propuesta de construir una “ética mundial”). Hace falta un nuevo Pentecostés para que todos empecemos a entendernos cuando hablemos. Y nos entenderemos porque el lenguaje será el mismo: el respeto por la humanidad y la creación encomendada a nuestro cuidado.

Si analizamos el texto de Hechos de los Apóstoles que nos narra el día de Pentecostés (Hch 2,1-13), vemos lo que significa hablar el lenguaje de todos: entendimiento entre los individuos más diversos social y culturalmente. Es el reverso de la división que comenzó en la torre de Babel, episodio que recoge el libro del Génesis (11,1-23). En esta historia las distintas lenguas eran motivo de división y confusión para el pueblo. En Pentecostés, en cambio, todos los pueblos diversos y dispersos se unen en un mismo lenguaje: el de las maravillas de Dios. El lenguaje que hace que personas de distintos lugares del mundo se junten bajo un mismo mandato, el mandato del amor.

Pentecostés se da en un momento de miedo y encierro por parte de los discípulos seguidores de Jesús. Están todos encerrados. Esta actitud los está alejando de la misión encomendada por el Señor: “Den testimonio de mí hasta los confines de la tierra”. En Pentecostés la experiencia del Espíritu da a los discípulos el valor que les hacía falta para salir de su encierro. Y también el Espíritu les da conocimiento: unos simples pescadores empiezan a hablar las lenguas de diferentes rincones del mundo.

El valor infundido por el Espíritu Santo en los discípulos los llevó a expandir el mensaje de Jesús desde Jerusalén hasta Roma, según nos narra el libro de los Hechos. Es ese mismo valor el que lleva a Esteban a anunciar a Jesús hasta la muerte. A Felipe el Espíritu lo arrebatará, convirtiéndolo en un misionero audaz de la fe en Jesús de Nazaret, llevándolo hasta lugares y gentes que nadie había evangelizado todavía. Es el Espíritu que hace que todos superen sus límites y limitaciones humanas para poder dar frutos en el anuncio del mensaje liberador de Jesús de Nazaret.

Necesitamos un nuevo Pentecostés para reunir el valor que hace falta para anunciar caminos de entendimiento entre personas de diferentes religiones y pensamientos. Necesitamos un nuevo Pentecostés para proponer salidas a las injusticias y calamidades que achacan a la humanidad y a nuestra casa común. Necesitamos un nuevo Pentecostés para obtener el conocimiento necesario para anunciar el mismo evangelio de Jesús que anunciaron los discípulos, y que hoy requiere un nuevo lenguaje para ser atractivo y que entusiasme a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.